- Structure politique, centralisme, décentralisation

- Problèmes transfrontaliers et coopération

- Exemples régionaux

- Préambule

- Décentralisation et désindustrialisation

- Transferts de sites et réutilisation des friches industrielles

- L'exemple de la Plaine de France

- Paris en concurrence avec les métropoles européennes

- Sources et indications bibliographiques

- Paris, ville mondiale dans le contexte européen

- De la Goutte d'Or aux Villes Nouvelles - le développement urbain parisien en tant que moteur des processus de différenciation socio-spatiaux

- Paris et Berlin - deux types de métropoles européennes

- L'urbanisme à Berlin et ses reflets parisiens, 1900-1940

- Réhabilitation urbaine et revitalisation – l'exemple de Paris-Bercy

'Une croissance démographique ralentie, annonce d'une stagnation ?'

Vous êtes ici: Deuframat > ... > Une croissance démographique ralentie, annonce d'une stagnation ?

Une croissance démographique ralentie, annonce d'une stagnation ?

Les projections démographiques des années 1950 annonçaient pour la région parisienne environ 20 M d'habitants à la fin du siècle, volume considéré par les aménageurs et les chercheurs comme synonyme de catastrophe. Les effets d'une politique de limitation de la croissance démographique et, liés à celle-ci, des premiers pas vers une décentralisation économique, se firent sentir dès le début des années 1960. Les projections démographiques, plusieurs fois corrigées à la baisse (moins de 12 M d'habitants au tournant du siècle), se sont depuis lors révélées exactes.

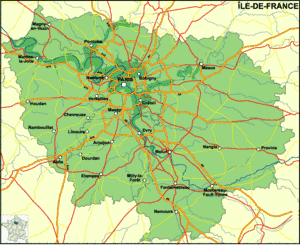

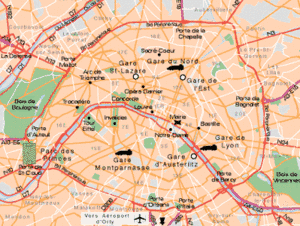

Deux des plus importantes mesures relatives à l'aménagement du territoire furent la fondation de la DATAR [1] (Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale) en 1963 et l'élaboration d'un plan d'aménagement pour la région parisienne en 1965. En liaison avec celui-ci, on opéra un redécoupage administratif de l'Ile-de-France, désormais composée de huit départements. Le département de Paris [2] remplace l'ancien département de la Seine, mais se limite à Paris intra muros. Les trois départements qui l'entourent constituent la "Petite couronne" [3] , les quatre départements périphériques la "Grande couronne" [4] , ces entités ne constituant pas des circonscriptions administratives.

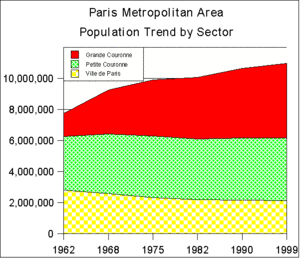

De 1954 à 1999, la population de la région Ile-de-France [6] est passée de 7,32 à 10,95 M d'habitants. Cette augmentation n'a pas concerné dans la même mesure les différentes couronnes, dans un contexte de dynamique démographique décroissante au cours des dernières décennies. La ville-centre (le département de Paris) a connu une diminution constante de 1954 (2,83 M) à 1999 (2,13 M). Pendant la même période, la population de la Petite couronne est passée de 2,73 à 4,09 M, celle de la Grande couronne de 1,74 à 4,79 M. A une dépopulation de la partie centrale de l'agglomération s'oppose donc une forte croissance de la périphérie.

Il apparaît cependant que depuis 1990 la croissance démographique de la région s'est fortement ralentie. Si elle subsiste, c'est grâce à un croît naturel relativement élevé, contrairement à la situation qui a prévalu dans le passé. En 1998, par exemple, on a enregistré un accroissement naturel d'environ 90 000 personnes. La proportion élevée de population d'origine étrangère joue un rôle important dans ce dynamisme démographique. Au contraire, le bilan migratoire de tous les départements de l'Ile-de-France, à l'exception de la Seine-et-Marne, est désormais négatif. Dans la période intercensitaire 1982-1990, la région a perdu 49 000 personnes en raison du déficit migratoire (Bischoff, 1997, p. 2); dans la période 1990-1999, ce déficit est passé à 494 000 personnes.

Il est intéressant de détailler l'évolution de ce bilan migratoire. Si l'on examine les migrations entre l'Ile-de-France et le reste de la France métropolitaine, il ne subsiste plus que trois régions, entre 1990 et 1999, à connaître un déficit migratoire vis-à-vis de la région-capitale (Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Lorraine). Toutes les autres, même lorsqu'elles présentent des faiblesses structurelles comme la Corse, l'Auvergne ou le Limousin, ont un solde positif.

En revanche, si l'on considère la population active, la situation apparaît sensiblement différente. Ici, toutes les régions françaises, en particulier celles de l'Ouest et du Nord, alimentent l'Ile-de-France. Cette immigration concerne surtout les jeunes adultes. Près d'un tiers des 18-29 ans recensés en Ile-de-France en 1999 vivaient en province en 1990. Cet apport de population jeune contribue évidemment à expliquer la forte croissance naturelle de la région.

Paris et l'Ile-de-France : quelques données du recensement de 1999

(source : INSEE)

| Paris | Petite couronne | Grande couronne | Ile-de-France | |

| Population (en millions) | 2,13 | 4,04 | 4,79 | 10,95 |

| Moins de 20 ans, en % | 18,3 | 25,5 | 28,1 | 25,2 |

| 20-39 ans, en % | 36,0 | 31,6 | 29,5 | 31,5 |

| 60 ans et plus, en % | 19,6 | 17,0 | 15,0 | 16,6 |

| Étrangers, en % | 14,5 | 14,1 | 8,9 | 11,9 |

| Ménages d'une personne, en % | 52,4 | 33,9 | 24,1 | 34,6 |

| Solde naturel annuel (1), en %, | + 0,55 | + 0,88 | + 0,86 | + 0,81 |

| Solde migratoire annuel (1), en % | - 0,69 | - 0,75 | - 0,23 | - 0,51 |

| Part des logements collectifs, en % | 95,2 | 77,8 | 47,5 | 70,8 |

| Nombre moyen de personnes par logement | 1,87 | 2,40 | 2,68 | 2,38 |

| Part des propriétaires, en % des ménages | 30 | 40 | 58 | 44 |

| Logements HLM, en % du total | 15 | 28 | 20 | 22 |

| Ouvriers, en % (2) | 7,6 | 16,3 | 17,9 | 14,8 |

| Cadres supérieurs, en % (2) | 25,9 | 15,6 | 16,1 | 18,3 |

<//td>1) Moyenne 1990-1999

(2) Sont prises en compte uniquement les "personnes de référence du ménage" (anciennement : "chefs de famille").

Le bilan pour les personnes âgées est fort différent. Le recensement de 1999 indique que la part des "60 ans et plus" atteint 16 % en Ile-de-France et approche 20 % à Paris. C'est moins que la moyenne nationale (21,3 %), en raison notamment des migrations de retraite. De 1990 à 1999, le solde migratoire des "60 ans et plus" a été clairement négatif, avec un déficit d'environ 8 000 personnes par an.

Une spécificité de la région-capitale est la forte concentration de population étrangère. En 1999, l'Ile-de-France regroupait environ 40 % des étrangers officiellement enregistrés en France, ceux-ci représentant 11,9 % de la population de la région (5,6 % en moyenne nationale). Dans la ville-centre (le département de Paris), cette proportion atteignait 14,5 %, et 18,7 % en Seine-Saint-Denis, où quelques communes abritaient un tiers de population étrangère.

Les dynamiques démographiques différentes des trois "couronnes" de la région vont de pair avec des changements fonctionnels qui ont sensiblement modifié la structure économique et sociale de la région parisienne. Les orientations souhaitées de son développement ont été inscrites dans les schémas directeurs régionaux, dont le premier date de 1965. Révisé en 1974, il a été remplacé en 1994 par un nouveau document, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il est intéressant de constater que ce SDRIF (schéma directeur [8] de la région Ile-de-France) n'a pas été élaboré et promulgué par le Parlement régional, mais par les organes du gouvernement central, donc par l'Etat; cette compétence a cependant été transférée pour l'avenir au Conseil régional, qui aura la responsabilité de la prochaine édition.

Malgré les différences constatées entre les projets successifs, ils ont un objectif commun: freiner le processus de concentration et favoriser le desserrement des fonctions à l'intérieur de la région. Cela ne concerne pas seulement la répartition de la population, mais aussi la localisation des entreprises industrielles et tertiaires. L'une des particularités de Paris résultant des circonstances historiques de son développement est une forte concentration industrielle dans la ville-centre et en proche banlieue. Ces sites satisfont rarement aux exigences de l'économie moderne, en raison du manque d'espace et/ou de l'insuffisance des infrastructures. A partir des années 1960, leur abandon a été accéléré par la politique de "décentralisation" (industrielle) destinée à réduire le poids économique de la région-capitale.

Liens:

- [1]http://www.datar.gouv.fr/

- [2]http://www.paris.pref.gouv.fr/parisUnDept/troisPref/troisPref.htm

- [3]http://www.cig929394.fr/

- [4]http://www.cigversailles.fr/

- [5]http://www.richmond.edu/%7Ejpaulsen/tourismparis.html

- [6]http://www.ile-de-france.pref.gouv.fr/index.cfm

- [7]http://www.demographia.com/db-parisfr1960.htm

- [8]http://www.idf.pref.gouv.fr/dossiers/directeu.htm