- Structure politique, centralisme, décentralisation

- Problèmes transfrontaliers et coopération

- Exemples régionaux

- Préambule

- Une croissance démographique ralentie, annonce d'une stagnation ?

- Transferts de sites et réutilisation des friches industrielles

- L'exemple de la Plaine de France

- Paris en concurrence avec les métropoles européennes

- Sources et indications bibliographiques

- Paris, ville mondiale dans le contexte européen

- De la Goutte d'Or aux Villes Nouvelles - le développement urbain parisien en tant que moteur des processus de différenciation socio-spatiaux

- Paris et Berlin - deux types de métropoles européennes

- L'urbanisme à Berlin et ses reflets parisiens, 1900-1940

- Réhabilitation urbaine et revitalisation – l'exemple de Paris-Bercy

Vous êtes ici: Deuframat > ... > Décentralisation et désindustrialisation

Décentralisation et désindustrialisation

Dès le milieu des années 1950 débute un processus de déplacement des activités industrielles. Il faut ici distinguer deux rayons différents : les transferts peuvent en effet avoir lieu à l'intérieur de l'Ile-de-France ("desserrement"), mais aussi vers les autres régions françaises, favorisés par les mesures de décentralisation industrielle prises par l'État.

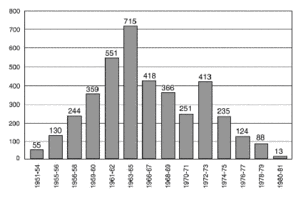

La signification des mouvements interrégionaux a été diversement évaluée. Les aménageurs et les hommes politiques parlent des "Trente glorieuses [1] " pour désigner la période de croissance continue qui va de 1945 à 1975 et qui a permis de redistribuer les activités sans lourdement pénaliser la région parisienne. Dans beaucoup de cas, plus qu'à un transfert on a assisté à un "essaimage" en province, la croissance de l'entreprise ne se faisant plus en région parisienne. De 1954 à 1981, environ 4 000 établissements industriels (avec en moyenne 150 salariés chacun) ont quitté l'Ile-de-France pour s'installer en province et y créer quelque 500 000 emplois. Le secteur tertiaire a beaucoup moins contribué à la "décentralisation": de 1960 à 1980, on a enregistré environ 700 transferts, qui ont implanté 100 000 emplois en province. Parmi les opérations les plus spectaculaires et les plus précoces, on peut mentionner l'installation à Rennes du constructeur automobile Citroën au début des années 1960. Dans la période 1963-1965, la décentralisation industrielle atteignit son ampleur maximale, notamment grâce aux aides financières consenties par l'État aux entreprises.

Dans quelle mesure cette redistribution traduit-elle une véritable décentralisation ? Brücher (1992, p. 147) remarque à ce propos que les sièges sociaux n'ont suivi les établissements que dans 24 % des cas, et encore cela a-t-il concerné les plus petites entreprises, qui ne représentaient que 8 % de la main d'œuvre. Ce fait est à mettre en relation avec la faible distance à laquelle les transferts ont eu lieu: plus de la moitié de la redistribution a eu lieu à l'intérieur du Bassin parisien, dans un rayon de quelque 200 km autour de la capitale. Brücher considère donc qu'il s'agit plus d'une "déconcentration" que d'une "décentralisation". Les grandes gagnantes de ces changements furent les régions Centre (42 %), Picardie (19 %), Haute-Normandie (15 %), Bourgogne (14 %) et Champagne-Ardenne (10 %) (Gaudriault, 1997, p. 1).

Il est intéressant de constater que la phase de redistribution des moyennes et grandes entreprises industrielles s'est pratiquement arrêtée au début des années 1980, alors que l'arrivée au pouvoir du Président Mitterrand (1981) et les lois sur la décentralisation (1982) auraient dû la relancer. De 1982 à 1992, l'Ile-de-France a cependant continué à subir de lourdes pertes : chaque année, en moyenne, 630 établissements l'ont quittée au profit des régions voisines. Mais dans la même période, 350 transferts ont eu lieu chaque année au profit de la région-capitale, concernant surtout il est vrai de petites entreprises ne jouant qu'un rôle marginal dans l'économie régionale.

La redistribution intra-régionale a eu un moindre impact sur la répartition des emplois. Ses conséquences ont été les plus marquées sur la ville-centre, que 321 établissements industriels (de plus de 100 salariés) ont quittée de 1986 à 1995 pour s'installer en Petite ou en Grande couronne. Dans la même période, seuls 33 établissements ont fait le parcours inverse au profit de Paris.

Ces transferts ont bénéficié à la fois à la Petite et à la Grande couronne. En particulier le département des Hauts-de-Seine, qui abrite avec La Défense le principal pôle tertiaire de tout le pays, y a pris une place essentielle. Parmi les entreprises de plus de 1000 salariés qui ont quitté Paris pour La Défense entre 1986 et 1995, on peut citer la société pétrolière Total (auparavant dans le XVIe arrondissement), l'organisme d'assurances COFACE (VIIIe arrondissement) ou la banque Worms (IXe arrondissement).

Quelques entreprises ont tout juste passé les limites de la ville-centre, comme la compagnie d'assurances Abeille Vie (du XVIIe arrondissement à Levallois-Perret) ou la société de télévision TF1 (du VIIe arrondissement à Boulogne-Billancourt), qui appartiennent elles aussi à la catégorie des entreprises de plus de 1000 salariés. Cette redistribution a eu des conséquences sur la répartition des emplois : la ville de Paris a perdu quelque 200 000 emplois de 1989 (1,81 M) à 1999 (1,61 M), alors que la Petite couronne en gagnait 55 000 et la Grande couronne 210 000. Globalement, la croissance de l'emploi régional s'est poursuivie (avec cependant un certain ralentissement) au cours des vingt dernières années, dépassant le seuil des 5 M au cours des années 1980. Aujourd'hui, on assiste à une stabilisation de ce nombre, alors que les créations nettes d'emplois se poursuivent dans le reste de la France.