- Kulturelle und territoriale Vielfalt bis zum Zeitalter der Revolution

- Von den verachteten "Fröschefressern" zu den "besten Deutschen": Zur Geschichte der Hugenotten in Deutschland

- Migrationen und kultureller Austausch seit 1815

- Wirtschaftliche Migration, politisches Exil und soziale Kritik: Deutsche in Paris im 19. Jahrhundert

- Einleitung

- Ethnische Minderheiten in peripherer Anordnung

- Etappen der sprachlichen Homogenisierung

- Regionalsprachen, Regionalkulturen, Regionalismus

- Immigranten - ethnische und regionale Aspekte

- Anwerbung von Immigranten im Zeitalter der Industrialisierung

- Fast 40 Prozent der Ausländer leben in der Hauptstadtregion

- Zusammenfassung

- Literatur

- Einwanderung und Probleme der Integration in Deutschland seit 1960

- Laizität und Religionen im heutigen Frankreich

- Gesellschaftsvergleiche

- Das Jahr 1968 und die Folgen

- Begegnungen im Alltag

'Rassismus und Ausländerhass als politische Reaktionen '

Sie sind hier: Deuframat > ... > Rassismus und Ausländerhass als politische Reaktionen

Vor dem Hintergrund der sozialen Probleme und der mangelnden gesellschaftlichen Integration hat die Ausländerfrage in Frankreich längst eine neue Qualität erfahren. Die zunehmende Bedeutung der Immigranten- und der Immigrationsproblematik hängt dabei weniger mit den Immigranten an sich oder ihren Verhaltensweisen zusammen als vielmehr mit der Frage, welchen Platz sie in der französischen Alltagswelt einnehmen können und inwieweit sie hier in Konkurrenz treten zu den Franzosen. Das Integrationsmodell, wie es sich im 19. Jahrhundert entwickelt und als tragfähig erwiesen hatte, funktioniert heute nicht mehr, zumindest nicht im Sinne eines Fastautomatismus, der ursprünglich zumindest die Integration in das Wirtschaftssystem und insbesondere in die Arbeiterklasse nahezu problemlos garantierte. Dies bedeutete freilich nicht gleichzeitig eine unmittelbare kulturelle und soziale Integration. Hier blieb die Distanz zur französischen Gesellschaft, schon ganz und gar zu den mittleren und höheren Sozialschichten, stets groß.

Gleichwohl liegt hier, von außen betrachtet, ein gewisser Widerspruch. Frankreich verstand sich immer als eine Gesellschaft der kulturellen Assimilierung, wobei es anderen kulturellen Gemeinschaften gegenüber wenig Toleranz zeigte. Die französische Gesellschaft stellte sich vielmehr als Nation schlechthin dar, als eine "außergewöhnlich starke Integration einer Nationalökonomie, einer Nationalkultur und eines durch einen starken Staat organisierten politischen Systems" (Dubet 1999: 105). Entsprechend dieses sog. französischen Modells assimilierten sich die Immigranten und ausländischen Arbeitnehmer in dem Moment rasch, als sie Zugang zu bestimmten sozialen Partizipationsformen erhielten, insbesondere in Schule und Kultur. "Die kulturellen Eigenschaften der ausländischen Gemeinschaften blieben auf die Privatsphäre beschränkt, bis sie sich allmählich in den französischen Populärkulturen auflösten. Dieses Integrationsmodell beruhte sowohl auf der Intensität der Beziehungen in der Arbeit als auch auf dem Universalismus der Kultur und der Institution" (ibid.: 111).

Genau hier liegt aber das Problem, denn die Bindungskraft der Arbeitswelt hat sich in dem Maße aufgelöst, wie die Wirtschaft in die Krise(n) steuerte. Diese Turbulenzen setzten besonders drastisch in den 1970er Jahren ein und haben sich bis heute nicht beruhigt, weil inzwischen neben den sektoralen auch die globalen Transformationsprozesse ihre Auswirkungen zeigen. Ausländische und französische Arbeitnehmer sind in diesem Prozess zu Rivalen geworden, Konflikte, die ähnlich auch in Deutschland und in anderen westeuropäischen Ländern bestehen. Zwar reagierte Frankreich bereits 1974 mit einem "Anwerbestopp", aber es kam, wie in anderen westeuropäischen Staaten auch, zu Familienzusammenführungen (regroupement familial [3] ) , deren Ausmaß bis in die 1980er Jahre hinein ständig zunahm. Bedeutsam ist dabei, dass dieser Prozess in starkem Maße nordafrikanische Herkunftsgruppen betraf, die sich somit als eine Art postkoloniale Minderheit in Frankreich niederließen. Zwar ist die Gemeinschaftsbindung unter den Maghrebinern nicht in gleichem Maße ausgeprägt wie beispielsweise bei den Portugiesen oder Türken, gleichwohl existieren intensive informelle Beziehungen im Familienverband, nach dörflichen oder regionalen Herkunftsgebieten oder aber über eigene Läden und Handelsnetze im Sinne eines ethnic business, die inzwischen in vielen französischen (Groß-)Städten ausgeprägt sind.

Es kommt hinzu, dass die Linksregierung als eine der ersten Maßnahmen nach der Übernahme der politischen Verantwortung noch im Jahre 1981 den Ausländern das Recht auf Vereinsgründungen zugestanden hat, mit der Konsequenz, dass seither eine kaum mehr überschaubare Zahl von Vereinigungen und Vereinen für Ausländer gegründet worden ist, einschließlich vieler Moscheevereine, die sich oft in den Kellerräumen vorstädtischer Wohnsilos (grands ensembles) treffen und die als Zeichen ihrer Identität die Anerkennung des Islam als gleichwertige Religion fordern. Die nordafrikanischen Einwanderer werden daher von der französischen Bevölkerung nicht mehr in erster Linie als Arbeiter im Betrieb, sondern in der städtischen Öffentlichkeit als Fremde und Anhänger einer anderen Religion wahrgenommen (Loch 1999: 122).

Die Familienzusammenführungen haben zu weiteren Problemen geführt, die in Zeiten des regelmäßigen Gastarbeiterverkehrs zwischen Frankreich und den Herkunftsländern in dieser Form kaum existierten. Insbesondere die Kinder der Migranten werden oft zu Opfern der veränderten Verhältnisse. Einerseits werden sie durch den gemeinsamen Schulbesuch mit den französischen Mitschülern/-innen assimiliert, andererseits leiden sie in besonderem Maße hinsichtlich der Integration in die Arbeitswelt und der sozialen Partizipation unter den rassistischen Strömungen, die sich gerade auch unter vielen jugendlichen Franzosen beobachten lassen.

Dubet (1999: 112) beschreibt dieses Dilemma wie folgt: "Diverse medienwirksame Konflikte, insbesondere das Verbot des islamischen Kopftuchs in den Schulen oder der Streit um den Bau von Moscheen, scheinen das universalistische Integrationsmodell zu bedrohen. Bei diesen Debatten scheiden sich die politischen und intellektuellen Geister Frankreichs. Soll man der Republik treu bleiben und an einem universalistischen Kulturmodell festhalten, selbst wenn letzteres auf einer französischen, christlichen Kultur beruht? Soll man zu einem strengen Laizismus zurückkehren? Oder soll man ganz im Gegenteil, in Anlehnung an angelsächsische Traditionen, gewisse Unterschiede anerkennen und zugestehen, dass Frankreich sich aus mehreren kulturellen Gemeinschaften zusammensetzt? Soll man für die verschiedenen (...) Minderheiten Quotenregelungen akzeptieren? Die Integrationsprobleme werden jedenfalls nicht mehr ausschließlich als soziale Probleme aufgefasst, sondern gelten auch als nationale Probleme, die die Identität der nationalen Gemeinschaft in Frage stellen."

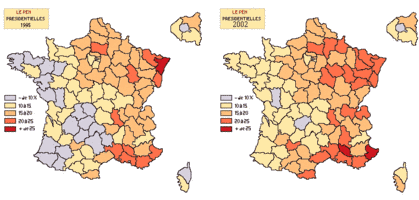

Comparaison des scores de Jean-Marie Le Pen au premier tour des élections présidentielles de 1995 et de 2002

Quelle: pageperso.aol.fr/valleronchon/defpatscoresjmlp9502.html

Dass all dies längst auch zu einer politischen Waffe geworden ist, zeigen die Erfolge des rechtsextremistischen Front National, der 1972 aus dem Zusammenschluss mehrerer rechtsextremer Gruppierungen unter seinem Vorsitzenden Le Pen entstanden war. Le Pen bedient sich, wie kaum ein anderer, eines populistischen Stils, der u.a. darauf ausgerichtet ist, bei den Wählerinnen und Wählern Aversionen gegen Angehörige ethnischer Gruppen zu mobilisieren. Der Sieg der Linken im Jahre 1981 brachte der Partei schon in den 1980er Jahren großen Aufschwung. 1983 erreichte sie über 10 % der Stimmen, ein Anteil, der seither weiter ausgebaut werden konnte. 1997 konnte der FN 12,5 % der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Dabei ließen die regionalen Cluster deutliche Zusammenhänge zwischen hohen Ausländeranteilen und Rechtsradikalismus erkennen. Die Partei erzielte ihre besten Ergebnisse in städtischen Ballungsgebieten mit hohen Ausländeranteilen, hoher Arbeitslosigkeit, Problemen im Wohn-, Schul-, Freizeit- und Versorgungsbereich sowie mit hoher Kriminalität und damit öffentlicher Unsicherheit.

So sind die populistischen Kampfthemen des Front National klar abgesteckt, und wirksam: Arbeitslosigkeit, öffentliche (Un-)Sicherheit, Einwanderung. Diese Schlagworte werden immer wieder beschworen als die Hauptgefahren für die nationale Identität, die infolge der ökonomischen Globalisierung ohnehin bedroht sei, bezeichnet. Wie wirksam diese Schlagworte sind, zeigt die Tatsache, dass die FN seine Wähler inzwischen schichtübergreifend mobilisiert. Auf kommunaler Ebene ist die Partei in vielen Gemeinderäten eingezogen, in einigen Städten des Südens (z. B. Orange, Toulon, Marignane, Vitrolles u.a.) stellt sie die Bürgermeister. Bei den Kommunalwahlen 2001 wurden landesweit über 13, regional sogar über 30 % der Wählerstimmen erreicht. Geradezu sensationell war der Erfolg bei den Präsidentschaftswahlen 2002, als Le Pen im ersten Wahlgang 16,9 % der Stimmen erreichte. Das waren nur 3 % weniger im Vergleich zu Staatspräsident Chirac, auf den im gleichen Wahlgang 19,9 % entfielen, aber es waren mehr als die Sozialisten mit ihrem Herausforderer Jospin (16,2 %) erreichen konnten. Allerdings konnte Le Pen seinen erdrutschartigen Wahlsieg vom Mai 2002 einen Monat später bei den Parlamentswahlen nicht wiederholen. Hier erreichte er lediglich 11,2 %. Aufgrund des Mehrheitswahlsystems konnte die Partei im Juni 2002 dann zwar keinen einzigen Sitz im Nationalparlament (Assemblée Nationale) erringen. Prozentual war sie gleichwohl drittstärkste Partei (Pletsch 2003: 346).